提到救恩,多数人都会把关注点放在罪得赦免和个人生命改变的层面。但上帝对世界的计划远超过个人层面。救恩关乎上帝国度的降临。在过去的几十年里,福音派世界重新发现了《圣经》中的一个重要观念——上帝的国度近了。但“上帝的国度近了”意味着什么?它与福音有何关系呢?

国度的本质

上帝的国度近了与福音密切相关。马可福音1:15总结了耶稣的信息:“日期满了,神的国近了。你们当悔改,信福音!”那么,上帝的国度究竟是什么呢?

首先,上帝的国度是一个预言。在上帝国度的概念中,世界是在上帝的统治下完全繁荣、和谐的地方。罪——更具体地说,是对上帝权威的反叛——导致了受造界的堕落。当人不以上帝为王的时候(参创3:7-24),人与上帝、他人、自己以及其他种族、阶级和自然界的关系都破碎了。同样,当上帝的统治最终恢复时,万物以及被罪毁坏的一切都将得到完全的医治。这不仅是我们与上帝个人性的和好,也带来公义的国度,建造合一的人类,并且终结肉体的朽坏和死亡。上帝的国度关乎现实的每一个层面——属灵的和物质的,个体的和社会的。

新约圣经中“国度”的希腊词“basileia”,不是领土或领域的概念。将上帝的国度视为领土,可能滋长好战的心态。例如,寻求在领土上扩张上帝国度的人,可能会在文化前线进行争战,致力于为耶稣争夺媒体领域的话语权。上帝的国度不在于领土,而在于统治;不是地域,而是治理,是一种生活的模式和生命的秩序。最重要的是,上帝的国度意味着这位君王的临在,他统治并重塑混乱的心灵、关系和群体。进入上帝的国度、见证且成为这个国度的记号、拓宽国度的影响力,就是看到基督的医治、君王的掌权彰显在生活的每个领域。

因此,上帝的国度是藉着基督的死和复活,使他统治的大能再次进入这个世界,从而带来的一切受造之物的更新。耶稣说“上帝的国度近了”是真实的,因为君王降临了。然而可以这么说,那时国度还没建立,因为上帝国度的建立是在耶稣受死及复活之时发生的;未来国度的新创造是藉着圣灵临到当下。如今,耶稣通过他的圣道和圣灵,使人心、关系、群体和行动都得到医治,并且使之彼此交织,降服在基督的权柄之下(参诗72;西1:16-20;弗1:9-10)。现在这种医治只是部分性地实现,但在末日就会完全实现——上帝的国度完全降临,并且罪的一切后果都被彻底销灭。

如何进入上帝的国度?当我们接受基督的救恩和赦免时,我们就得以脱离黑暗的权势,被迁到他爱子的国里(参西1:13-14)。换句话说,我们是通过重生进入上帝的国度(参约3:3-5)。当我们因信福音得以进入上帝国度的时候,这国就更新我们的心,带来公义、和平和喜乐(参罗14:17)。

上帝的国度以出人意料的方式临到,不是耶稣时代的宗教领袖所盼望的国度,当然也不是世界所追求的国度。自耶稣的时代以来,上帝的国度就一直存在于世界历史中,因为基督是真正的君王。然而,它仍然不断地令我们惊讶。

上帝的国度的本质是“已然-未然”,这完全超乎我们的想象。这位君王不是一次性带来他的国度,而是两次。耶稣第一次来到世上时,上帝的国度只是部分降临;当他第二次再来时,上帝的国度将完全降临。圣经向我们宣告:上帝的国度已经临到(参路17:20-21;太12:28),但尚未完全到来(参太6:10,25:34)。就像一粒被埋在地里的种子终将长大一样(参太13:31-42)。一方面,上帝的国度已经临到,另一方面却又尚未完全临到。

上帝的国度的本质是上下颠倒,这点同样令我们惊讶不已。这位君王的初次降临就颠覆了世界的价值观——他以软弱和服事,而不是以强壮和征服来拯救我们。上帝的国度在这个世界中扩张,不是通过强权,而是通过牺牲和服事。耶稣时代的人们为此震惊不已,在各个文化和世代中,世界的智慧也对此困惑不解。我们的君王走上十字架,使我们得到恩典和赦免,我们也同样以这样上下颠倒的范式进入上帝的国度。我们永远无法凭借自己的能力或美德进入上帝的国度。如今,我们通过效法我们君王的牺牲和服事的榜样活在上帝的国度中。

活在上帝的国度中

作为上帝国度的公民,我们的生活将展现以下特征:

1、恩典和自由:与活在基督的国度中相反,在生活中,我们被个人理想奴役。如果我们的幸福建立在基督以外的任何事物上(例如:成功的事业或幸福的家庭),该事物就会成为我们的主,因为我们将其视为拯救。然而,当我们以耶稣为我们的救主和主时,他的国将使我们脱离偶像的权势(例如:工作狂或者对孩子的过度焦虑)而得自由。

2、和平和公义:与活在基督的国度中相反,在人际关系中,我们被社会的偶像奴役。这个世界崇尚权力、舒适、成功和认可。但在上帝的国度中,这一切的实现是通过十字架而不是能力和成就。进入上帝国度的人不是强者,而是那些承认自己是软弱和需要恩典的人。这彻底改变了我们对待穷人、弱势群体以及被边缘化的人的态度。我们不再需要忽视或剥削他人来确保自己的成功,而是致力于上帝的和平与公义,显明我们是上帝国度的公民。

3、工作和见证:与活在基督的国度中相反,在职业中,我们被文化偶像(意识形态)所控制。工作的每个领域都将上帝以外的某种东西视为其最终的价值和目标,无论是财富、个人权利或幸福、理性、某个群体的权力或其他目标。在上帝国度的价值观中的工作则完全不同。

4、盐和光:耶稣的神迹被称为“国度的记号”。当施洗约翰问耶稣是否真的是基督——那将要来的君王时,“耶稣回答说:‘你们去,把所听见、所看见的事告诉约翰。就是瞎子看见,瘸子行走,长大麻风的洁净,聋子听见,死人复活,穷人有福音传给他们。’”(太11:4-5)。耶稣行了这些神迹。苏格兰哲学家大卫·休谟(David Hume)将神迹定义为“自然规律的一种破坏”[1]。在某种意义上这个定义可能是正确的,但更准确的说法是,耶稣的神迹是对自然秩序的恢复。我们起初被造的时候是不会软弱、患病、饥饿、贫困和孤独的。耶稣用神迹让人们预尝救恩,预尝在上帝统治的大能中万物得以恢复的滋味。我们不总是有行神迹的能力,但我们的好行为可以使我们周围的人品尝到万物被恢复的美好。正如耶稣在登山宝训中所说,我们是“世上的盐”(太5:13),要保护我们周围的一切;我们是“世上的光”(太5:14),要帮助他人走向在基督里得拯救的生活。

国度和恩典的福音

恩典的福音和天国的好消息,是圣经中谈论同一事物的两种不同方式。保罗在以弗所书1:21中说,因为基督已经复活并升天,如今他掌权——“不仅在这世代,而且也在那将要来临的世代”(标准译本)。接下来,在第二章中,保罗陈述了关于“已然-未然”在时代中重叠的经典经文:

他又叫我们与基督耶稣一同复活,一同坐在天上,要将他极丰富的恩典,就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈,显明给后来的世代看。你们得救是本乎恩,也因着信;这并不是出于自己,乃是神所赐的;也不是出于行为,免得有人自夸。(弗2:6-9)

因为将来要完全显现的上帝的国度已经降临在我们中间,所以在某种意义上,我们“已经”复活升天。但是接下来我们看到,保罗无缝衔接地从国度神学转向了宣告我们不是靠行为而是因恩典得救。过去时态表明,我们“已经”复活并升天。保罗教导我们,如今我们因信与基督联合,上帝看我们是“在基督耶稣里”,如同我们已经是在天国里的完美、荣耀的样式。

圣经教导我们“唯独因信得救,但信心不可孤立”[2],这一教义让我们看见作为天国公民当如何生活,从而防止我们陷入律法主义或反律法主义。耶稣教导我们说:“你们要先求他的国和他的义。”(太6:33)当我们寻求上帝的国度时,就会发现这是一份恩典的礼物。上帝的国度降临在我们中间,不是我们赚取的,而是上帝乐意将他的国赐给我们。路加福音12:32说:“你们这小群,不要惧怕,因为你们的父乐意把国赐给你们。”救恩完全是基督的作为,而不是出于我们,这意味着基督不仅是我们生命的创造者和主,也是我们救恩的创始者和主。如此解读国度使我们免于陷入律法主义。

同时,国度的概念本身意味着其国民必须按照君王的旨意来生活。天国的生活方式是“使他可以在凡事上居首位”(西1:18)。人的生命中没有任何一个领域不是耶稣创造的,因此在生活的每个领域中,我们都当顺服耶稣的旨意。“先求他的国和他的义”意味着按照耶稣的旨意来生活,这和登山宝训所表达的内容是一致的。

正如许多人所说,登山宝训描绘了一幅教会作为一个新人类、一个反文化的天国群体的图景,展现了人们在基督的主权下生活的样式。因此,基督的国大有能力,足以带来彻底的改变。任何人如果说自己已经接受了基督和他的赦免,却没有经历更圣洁的生活,那么他们实际上并不在这个国度里。解决之道不是更努力地追求圣洁,而是要问自己是否真正理解了恩典的福音——正是这福音带我们进入上帝的国度。如果我们真知道恩典的福音,那么内心就会渴望追求更圣洁的生活——我们将乐于顺服天国的教导。如此解读国度使我们免于陷入反法律主义。

国度和末世

许多圣经学者指出,在符类福音书(马太、马可和路加福音)中“上帝的国度”频繁出现,但在约翰所写的福音书和书卷、保罗所写的书卷以及其他大部分新约书卷中却几乎没有提到。这使一些人认为“上帝的国度”不是圣经根基性的概念。然而,重要的圣经学者,尤其是魏司坚(Geerhardus Vos,又译“霍志恒”)和赫尔曼·里德博斯(Herman Ridderbos),都认为约翰书卷中的“永生”和保罗书卷中的“aeon”(世代,age),与符类福音书中的“国度”含义相同。保罗在讲到耶稣时使用“kyrios”(主)一词超过两百次,这与基督的主权和国度的概念密不可分(参西1:15-20)。

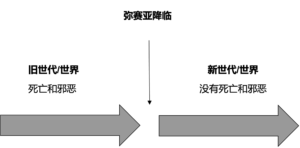

在《保罗末世论》[3]中,魏司坚透过以下两张图表,表达了圣经中贯穿始终的两种截然不同的末世观。旧约中,最初的末世观认为弥赛亚会一次降临,废除旧时代、黑暗和人的国度,建立上帝的国度和城市。

第二种末世论的观点,是在基督第一次降临的光照中理解的。用保罗的术语来说,我们现在生活在“交叠的世代”,也就是符类福音书中的“已然-未然”的国度。

在基督第一次降临和第二次降临之间,黑暗的国度和上帝的国度并存。[4]第一种末世观是基于权力、统治和自我荣耀(参创11:4),而第二种末世观是基于爱、服事和上帝的荣耀。然而,人之城的日子是有期限的。未来属于上帝的国度,这意味着一个被更新的物质世界(参赛65:17;罗8:19-21;启21:1)。然而只有因信基督而重生的人才能进入上帝的国度,并且上帝国度最终的、必要成就的末世性目标是一切都要更新。因此,有国度思维的基督徒应当关心公共利益——不仅是建立教会,还要促成公义,整合信仰和工作,重建社会中破碎的部分。正如神学家埃德蒙德·克劳尼(Edmund Clowney)所写:

基督救恩的更新,最终包括了宇宙的更新……基督的神迹是天国的神迹,基督施行这些神迹是让我们看见天国的样式……他向那些贫穷的、受苦的、担负重担的人宣告天国的福音,赐福给来到他面前并相信他的人……这些向我们显明:天国的记号也必须在教会中延续……因此国度的福音是整全的,它通过言语和行为既传达了基督对身体和灵魂的应许,也传达了基督对身体和灵魂的要求。[5]

国度和圣约

尽管旧约的一些翻译中使用了“耶和华的国”(参出19:6;代上28:5,29:10-12;代下13:8),但在描述上帝与他子民的关系以及上帝对他子民行为的期望时,更主要的用词是“圣约”或“约”(covenant),这个词在希伯来圣经中出现了近三百次。严格来说,约是指要建立关系的双方达成的约束性协议,但与上帝所立的圣约是主与仆人之间的约。与上帝立约意味着承认他是至高的统治者。

在这里,我们没有足够的篇幅深入探讨圣经中“圣约”这个主题的丰富内容,但我要指出,圣约的概念从多方面丰富了我们对国度的理解。立约的双方互相约束,并且敞开自己的心,自由地将自己交付对方。在圣经的约中,立约的基础是上帝与他子民的关系,圣约关乎上帝的统治和他子民的回应。在任何情况下,上帝都是约的自由的创始者,并且倾福于他的子民(完全超乎他的子民照着约所当得的)。根据摩西之约,遵守律法是在向万国显明上帝在以色列中真正独特的统治——上帝与他的子民亲密同住,清晰地宣告他的旨意,并赐福给他的子民,使他们得着智慧和公义(参申4:5-8)。在申命记的结尾,上帝将两个选择摆在以色列人面前:是按照上帝的旨意而蒙福地生活,还是拜偶像而灭亡。圣约是根,国度是其上生长的植物。

我要再次强调,上帝的国度是核心。国度不是与福音截然分开的概念,而是关于圣约、永生和基督主权的另一种表述方式。每一个术语、象征和比喻,都为我们理解基督所带来的救恩提供了独特和至关重要的洞见。

国度和复活

我们不能轻描淡写地说基督的复活在建立上帝的国度中扮演了重要的角色。他的复活绝非一场令人惊叹的魔术,而是善的入侵。因着他在十字架上的牺牲,耶稣的复活彻底地重塑了基督徒的生活。它将未来的新创造带到了现今,将天上的荣耀带到了地上。上帝更新和医治整个世界的全能因此临到。尽管现在这种能力只是部分显现,但它仍然是真实且实在的。上帝那使耶稣从死里复活、并且将世界从败坏和死亡中释放的大能临到我们(参罗8:21-23)。以弗所书1:19-20告诉我们,上帝向我们这信的人所显的浩大的能力,和他在基督身上所运行的大能大力——使耶稣从死里复活、叫他在天上坐在自己的右边——是一样的。复活的基督和他所差遣的圣灵是“初熟的果子”(参罗8:23;林前15:20-23),是未来战胜死亡的“保证金”,是新造的物质世界的“首付款”。

复活将上帝在天上的同在带到了地上。当基督死的时候,圣殿里的幔子从上到下裂为两半,那幔子使人与上帝圣洁的同在隔绝——上帝圣洁的同在和能力曾经使全地成为天堂。王一楽(Enoch Wang)在他的著作中清楚地表明了圣经中一个普遍的观念,即天上的、荣耀的上帝的同在如今临到全地,上帝的同在不再是无法企及的,而是临到了地上。[6]

十字架和复活,二者缺一不可,共同构成了基督徒作为新造的人在新创造的光照下生活的基本准则(参罗13:11-13;加6:15;林前6:1-2)。如此,我们生活中的一切都改变了:我们如何建立关系,如何对待财富和权力,如何在职场中工作,如何理解性以及如何践行公义。

十字架和复活,彰显了“伟大的翻转”。基督通过软弱拯救我们,他舍弃了权柄和能力,承受了看似巨大的失败;但他得胜了——不是只有软弱和失败,而是透过且因着软弱和失败,他得胜了。伟大翻转成为一种“动力”,它开启了“一种生活的节奏、一种伦理以及看待世界和生活在其中的方式”,并且影响生活的每个方面。[7]当我们按照耶稣的死和复活所彰显的舍己的原则来生活时,我们就更新了人类的生活——虽然只是部分的,但仍然是本质上的更新。当我们向着自己的舒适、权力和地位死,并且无私地付出我们的金钱、时间和爱的时候,我们就为需要这一切的世界带来了新生命。

已然-未然的国度

耶稣说,在他里面,上帝的国度已经降临(参路17:20-21),如今我们可以藉着悔改进入上帝的国度(参太18:3)。他宣告与我们所立的新约并差遣改变人心的圣灵降临(比较约6:45与耶31:34,赛54:13);他打败了人类的仇敌(参太12:28);他将外邦人带入教会——耶稣基督的身体中(参路4:24-28);我们因信他得以脱离死亡(参约11:25-26);他将释放一切受造之物脱离败坏和死亡的奴役,得自由(参路9:31);在他的复活里,预言中的新圣殿被建立(参约2:19-21)。耶稣极其详细地宣告,圣经中所预言的天国(就是在历史终结时所建立的、上帝治理的国度)的每一个特征都在他里面应验了。

然而,耶稣也在教导中清楚地指出,上帝的国度还没有完全降临。他教导门徒在祷告中祈求“愿你的国降临”(太6:10)。他告诉门徒,到审判那日“创世以来为你们所预备的国”才会降临(太25:34)。耶稣关于天国的比喻强调了上帝的国度尚未完全临到,天国就像一粒种子,在眼不能见的地方生长,但最终会长成参天大树(参太13:31-33)。在那日,天国将完全临到。

上帝的国度已经降临,但尚未完全临到。上帝国度的临在,意味着圣灵的能力的同在。在上帝通过他的道和圣灵施行统治的地方,罪的影响就开始被医治。我们绝不能低估上帝的国度与我们同在的程度。上帝的国度如同一场盛大的筵席(参太22:2),是一种“有福”的状态(参太5:3-10)。但我们也不能高估其实现的程度,因为上帝的国度的完全只存在于将来。如今,上帝的国度是部分地,而不是完全地临在,所以在生活的各个领域,我们所期待的应该是根本性的医治,而非完全的医治。

“已然-未然”的国度观对我们生活的方方面面都有重大影响。过分强调天国的“已然”,而忽略了“未然”,可能会导致我们期待快速解决问题、不必遭受任何苦难或悲剧,还可能会低估心中残留的罪的力量。同样,过分强调天国的“未然”,而忽略“已然”,可能导致我们对个人的改变过于悲观,也可能会因为害怕被世界“污染”而后退,与世界隔绝。

神学家约翰·斯托得(John Stott)提出了“已然-未然”的国度观在生活中更多层面的应用:

(1)真理的知识——上帝已经说话了。在这个许多人都坚持不可知论(认为没有人能够确定什么是真理)的时代,我们的王将真理,即他的话赐给了我们。但在理解真理的层面,我们需要保持谦卑。在基督徒无法达成共识的次要领域,我们不要那么自以为是。“未然”意味着在非基要的领域要更有善意,在有分歧的领域要更谦卑宽容。

(2)个人的改变和成长——圣灵已经降临,叫我们脱离堕落的本性和自我中心。天国已经降临,我们“就得与神的性情有份”(彼后1:4)。这是多么令人难以置信的真理!“已然”使我们更加确信:任何人都可以改变,任何捆绑人的习惯都可以克服。但堕落的本性仍然在我们里面,直到国度完全降临的时候才能被彻底除灭。我们必须避免肤浅的答案,也不要期待快速解决问题。“未然”意味着面对信心中的成长要更有耐心和理解;对待失误和失败,既不居高临下,也不急躁。

(3)教会的改变和成长——教会是具有属天能力的群体。“已然”意味着我们确信上帝能够通过地方教会复兴和更新我们所在的社区。“未然”意味着错误和罪仍然在教会里面,直到天国完全降临才能被彻底根除。我们绝不能对不完美的教会持严厉批评的态度,也不能因为看到了瑕疵就从一个教会跳到另一个教会。

(4)社会的改变——基督统管历史(参弗1:22)。透过普遍恩典,他赐给世人家庭和政府,以抑制邪恶;他赐给人们强烈的良知以及艺术、领导力和科学等方面的才干,使世界丰富多彩;面对世间的艰难和痛苦,上帝不断赐下恩典,使人们在健康、医学、人权、废除奴隶制、保护劳工等方面日益改进。“已然”意味着基督徒可以期待上帝的大能改变社会状况和社区文化。但也要记得,天国尚未完全降临,“打仗和打仗的风声”不会止息(太24:6),自私、残暴、恐怖主义和压迫仍存。基督徒不要对政治抱有幻想,也不要持有乌托邦式的期待。“未然”意味着基督徒在今生不会信靠任何政治或社会政策实现公义。一般来说,只强调天国的“未然”的人,会对人、教会和社会的改变持极端悲观和消极的态度;而那些只是强调天国的“已然”的人,则会对复兴、改变和更新的可能性持过于乐观、天真的态度。[8]

上下颠倒的国度

弥赛亚第一次降临的时候,是在软弱中得胜。因此在世人看来,上帝的国度是颠倒的。天国君王的降临彻底颠覆了世界的价值观。他以软弱的而非强壮的样式降临,他来是要服事人而不是受人服事,他以死偿付我们罪的赎价。这一事实有三个重大意义:

首先,我们也同样是通过这种上下颠倒的模式进入上帝的国度。与其他宗教不同,我们不是靠努力地过道德的生活得到救恩(这显明我们是强壮的),而是通过悔改领受救恩(这显明我们是软弱的)。

其次,我们不是通过夺取权力在上帝的国度中生活、成长和服事,而是效法耶稣的榜样,放下权力和特权,使我们能够饶恕、舍己和服事。

第三,我们以不同的方式看待世界。我们不过分推崇有才华、有能力、有才干的人,也不会奉承和迎合富有、聪明的人(参雅2:1-7)。相反,我们看重那些处于边缘的人。

美、权力、舒适和认可,这些世上的美好事物是祝福。但不在上帝的引导之下得到时,它们就成了诅咒,迷惑我们,把我们逼到绝境。即便现在我们很有魅力或很富有,但对变丑或变穷的恐惧仍能轻易决定我们的行为;然后,我们就会不断地试图抓住一些短暂的、无法真正拯救我们的事物。因此,对于那些拒绝上帝的人来说,最糟糕也是最公正的事,就是上帝任凭他们,让他们得到他们想要的(参罗1:21-25)。

软弱、缺乏、损失和拒绝,这些世上的苦难是诅咒。但当我们凭着对上帝的信心接受时,苦难也会变成祝福(参林后4:16-17,12:10)。在人生的苦难和祝福的矩阵中,每个人都在经历咒诅或祝福(在许多情况下,两者同时存在),而天国上下颠倒的本质可以帮助我们有序地生活在其中,苦难不会控制或毁灭我们。

在天国的价值观中,“自高的,必降为卑;自卑的,必升为高”(路14:11)。正如哈拿的祷告:“勇士的弓都已折断;跌倒的人以力量束腰。”(撒上2:4)那些追求在权力中上升的人反而衰落,在谦卑中降卑的人反而升高。这信息彻底翻转了世人对生命的理解,颠覆了世人的价值观。在《基督教新约伦理学》一书中,理查德·海斯(Richard B. Hays)说道:

“神的……介入同时也是一种翻转:神对调了局内人和局外人的位置。那些有权有势之人都拒绝耶稣和他的教训……反而是局外人——在公元1世纪犹太文化的社会世界中,处于卑微、受人轻蔑地位的人——却能欢欢喜喜地接受福音,因为他们有很大的需要。长大麻风的,被污鬼所附的,患血漏的女人(参可5:25-34),叙利腓尼基族的妇人(参可7:24-30)……十架前的外邦百夫长(参可15:39)——都对耶稣作出忠信的回应。‘有许多在前的,将要在后;在后的,将要在前。’(可10:31)”[9]

这伟大的翻转不仅是对世界思想体系的挑战,而且是最可行的现实生活指南。自创世以来,世界的创造主,我们的救赎主,就将基督向我们所展示的这翻转的模式深深地嵌入到世界中。对其视而不见会使我们变得像约伯的朋友们一样自大,他们认为生活过得糟糕的一定是恶人。然而这种自以为是的认知不会持久,因为苦难是不可避免的。当苦难来袭时,我们天真而简单的世界观就会崩溃,进而陷入绝望、困苦或深深的愤世嫉俗中。但是,如果我们相信上帝是伟大翻转的上帝,就会振作起来,重新鼓起生活的勇气。牢记这一点,我们就能面对一切。保罗懂得用信心和恩典来回应艰难和困苦,于是他的软弱就变成刚强。论到他自己和所有上帝的仆人,保罗说:

荣耀、羞辱,恶名、美名;似乎是诱惑人的,却是诚实的;似乎不为人所知,却是人所共知的;似乎要死,却是活着的;似乎受责罚,却是不至丧命的;似乎忧愁,却是常常快乐的;似乎贫穷,却是叫许多人富足的;似乎一无所有,却是样样都有的。(林后6:8-10)

之后,保罗讲述了一个具体事件来证明这一点:

又恐怕我因所得的启示甚大,就过于自高,所以有一根刺加在我肉体上,就是撒但的差役要攻击我,免得我过于自高。为这事,我三次求过主,叫这刺离开我。他对我说:“我的恩典够你用的,因为我的能力是在人的软弱上显得完全。”所以,我更喜欢夸自己的软弱,好叫基督的能力覆庇我。我为基督的缘故,就以软弱、凌辱、急难、逼迫、困苦为可喜乐的;因我什么时候软弱,什么时候就刚强了。(林后12:7-10)

当这天国的生活范式被应用于生活的每个领域时,就会带来更新——因死而得生,因服事而得能力,因舍己而幸福。在个人心理方面,基督徒自我形象的塑造是完全不同的,不是通过自我实现,而是通过领受恩典。在人际关系方面,我们从消费主义走向圣约,从冲突走向饶恕与和好。在社会关系方面,我们也被赋予了寻求公义以及与边缘群体认同的能力。

关于国度的旗帜的争论

20世纪,教会再次发现了“上帝的国度”这一根基性的真理。如今,我们都知道这个在18、19世纪曾被许多神学家所忽视的概念有多么重要。但不幸的是,关于应该在哪些领域树立国度的旗帜,人们却争论不休。

有些人严格地从属灵的和个人主义的角度来看待国度,因此他们认为“国度的工作”几乎等同于传福音和建立教会,就好像教会和国度是一回事。

另一些人则严格地从社会公义的角度来看待国度,几乎把社会中任何争取更大公平的运动都看作是上帝国度的工作。

还有一些人从基督徒在社会中的政治权力的角度来看待国度,他们主张通过让基督徒进入权力体系,并让基督徒的价值观和信仰占主导地位,从而为基督夺取文化的高地——媒体、艺术、政府和学术界。

第一种观点(纯粹的传福音和建立教会)的问题在于,根据圣经的教导,我们不能把体制性的教会等同于上帝的国度。在体制性的教会中,既有“麦子”也有“稗子”(太13:24-30)。正如“面酵的比喻”(太13:33)所说的那样,当基督徒个人在世上作光作盐,遍及整个社会时——他们整合自己的信仰与工作,在社会中追求公义,爱他们的邻舍——他们就是上帝国度的大使。

第二种观点(纯粹的社会公义)的问题在于,它忽视了悔改、信基督和重生是进入天国的必要条件这一教导。正如魏司坚所写的:“要了解这概念的重要性,……即整个世界和生命都隶属于神的荣耀之下。”[10]许多世俗革命将各种事物——理性、血缘、种族、土地、自由、市场、国家——变成了绝对的神和半神。

第三种观点(纯粹的政治力量)的问题在于,上帝的国度是上下颠倒的国度,是服事而非统治,其“已然-未然”的性质意味着基督徒的目标不是在地上建立基督的政治统治。

魏司坚还说,上帝的国度是“在于公义和正义的领域、上帝救赎恩典的领域以及祝福和喜乐的领域”[11]。纯粹的传福音的观点忽略了“公义和正义”的领域,纯粹的社会公义的观点忽略了“上帝救赎恩典”的领域,纯粹的政治力量的观点忽略了“祝福和喜乐”的领域。圣经的国度概念极其丰富、复杂,远超过这一切,我们不能被这些片面的观点所限制。[12]

参考资料

1、Beale, G. K. Redemptive Reversals and the Ironic Overturning of Human Wisdom. Crossway, 2019.

2、Ridderbos, Herman. The Coming of the Kingdom. P&R Publishing, 1962.

3、 沃恩·罗伯茨(Vaughan Roberts),《上帝的蓝图》,田春凤译,改革宗出版社,2013。

4、魏司坚(Geerhardus Vos), 《耶稣对国度的教训》,任以撒译,改革宗出版社,2010。

5、魏司坚(Geerhardus Vos),《保罗末世论》,赵刚译,经典传承出版社,2021。

6、 Wright, N. T. History and Eschatology. Baylor University Press, 2019.

推荐阅读

1、Goldsworthy, Graeme. The Goldsworthy Trilogy: Gospel and Kingdom, Gospel and Wisdom, The Gospel in Revelation.Paternoster, 2006.

2、Padilla, C. René. What is Integral Mission? Fortress Press, 2021.

3、Padilla, C. René. Mission Between the Times: Essays on the Kingdom, 2nd Revised ed. Langham Global Library, 2010.

4、Williams, Jarvis. Redemptive Kingdom Diversity: A Biblical Theology of the People of God. Baker, 2021.

5、Wright, N. T. “The Plot, the Plan, and the Storied Worldview” in Paul and the Faithfulness of God. Fortress Press, 2013.

[1] 大卫·休谟(David Hume),《人类理智研究》,吕大吉译,商务印书馆出版,1999,105。

[2] 这是宗教改革教义的经典的表达方式,即真正的信心不在乎善行,但是必然会生发好行为。

[3] 魏司坚(Geerhardus Vos),《保罗末世论》,赵钢译,经典传承出版社,2021,31-35。

[4] 相关信息,请参阅奥古斯丁的《上帝之城》及其对上帝之城和人之城的探讨。

[5] Edmund P. Clowney, “Kingdom Evangelism” in The Pastor-Evangelist: Preacher, Model, and Mobilizer for Church Growth, R.Greenway, ed. (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 1989), 22.

[6] 请参考以下书籍:Michael Morales,Who Shall Ascend the Mountain of the Lord: A Biblical Theology of the Book of Leviticus,(Downers Grove, IL: IVP, 2015);魏司坚(Geerhardus Vos),《希伯来书的教导》,朱丽伟译,RTF(美国改革宗翻译社),2019。https://rtf-usa.com/books/the-teaching-of-the-epsitle-to-the-hebrews/;

- Kline, God, Heaven and Har Magedon: A Covenantal Tale of Cosmos and Telos (Eugene, OR: Wipf and Stock, 2006), Images of the Spirit (Eugene, OR: Wipf and Stock, 1999), Kingdom Prologue (Eugene, OR: Wipf and Stock, 2006);

Gregory Beale, The Temple and the Church’s Mission: A Biblical Theology of the Dwelling Place of God (Downers Grove, IL: IVP, 2004);

葛富恩(又译伽芬)(Richard B. Gaffin Jr.),《凭信心不凭眼见》,彭彦华、翁洋译,校园书房出版社,2019。

王一楽写道:“末世论首先是纵向的,然后才是横向的。它总是关于上帝的国度降临——从天临到地上(形塑),从地升到天上(基督徒成圣、成荣)。在整全的末世论的光照下‘创造’了人类的历史和救赎的历史,福音更加清晰、美丽,罪更显丑陋。当你看到上帝向人的心意时,坏消息就更坏;然而好消息变得更好,因为人作为一个整体(新人类)已经身体复活升到了天上(末世的完结);大消息变得更伟大,因为第二亚当耶稣已经差遣圣灵降临,新约教会如今在圣灵和天堂里。这也有助于我们回应唯物主义、世俗主义、身体和灵魂的二分法、福音和律法、信仰和顺服等问题。”

注:

[7] Christopher Watkin, Michel Foucault (Phillipsburg, NJ: P&R Publishing, 2018), 81.

[8] John R.W. Stott, Balanced Christianity (Downers Grove, IL: IVP, 2014).

[9] 理查德·海斯(Richard B. Hays),《基督教新约伦理学:活出群体、十架以及新造的伦理意境》,白陈毓华译,台北:校园书房出版社,2011,119。

[10] 魏司坚(Geerhardus Vos), 《耶稣对国度的教训》,任以撒译,改革宗出版社,2010,62。

[11] 同上,117。

[12] 本章末尾所推荐的关于国度主题的作品读起来并不容易。魏司坚的《耶稣对国度的教训》很好地阐述了这种丰富性和复杂性。例如,耶稣在马太福音和路加福音中说到,贫穷的人(马太福音为“虚心的人”,和合本)有福了,因为“天国是他们的”;耶稣所说的穷人只是精神上的贫穷(马太福音),还是物质上的贫穷(路加福音)?正确答案是两者皆是。详见里德博斯(Ridderbos)的相关著作。